Jeu des différences

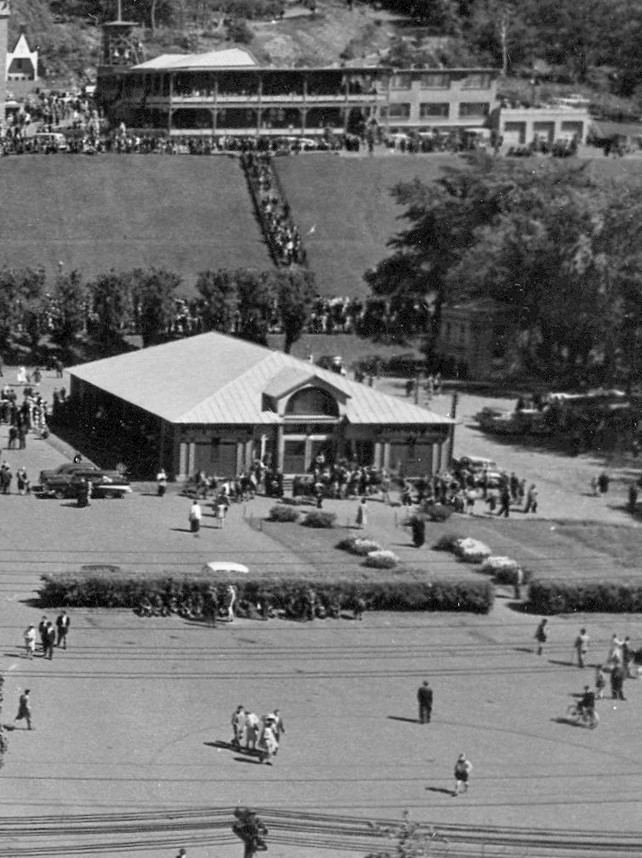

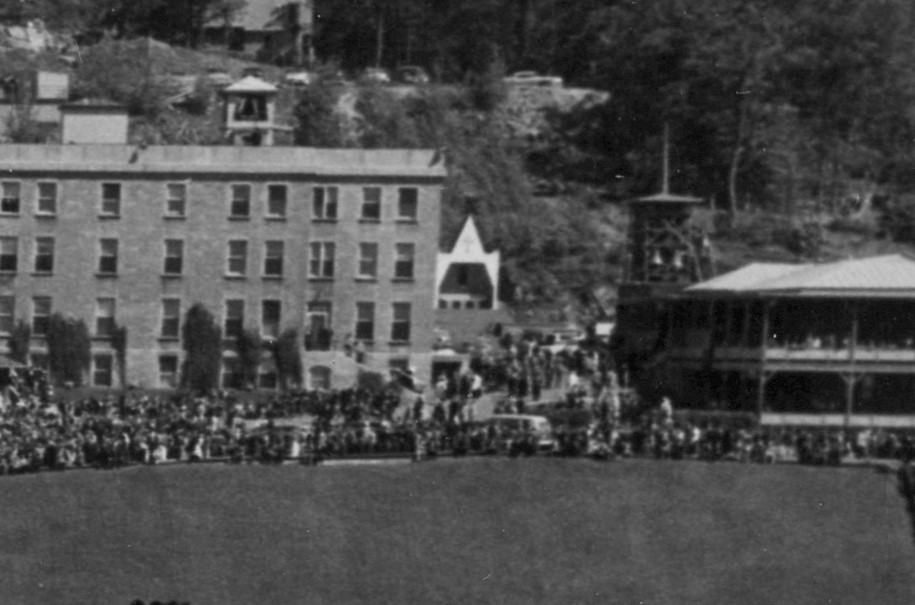

Une photographie aérienne nous permet de faire des comparaisons intéressantes entre le site en 2025 et ce qu’il était en juin 1958. Reconnaissez-vous votre Oratoire ?

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, en juin 1958. Photo Gérard Dupuis. Archives OSJ, 74-09 |

L’Oratoire en mars 2025. Photo Jérôme Feuillet. Archives OSJ |

Plus ça change…

En juillet 1958, les pèlerins de l’Oratoire avaient accès à un bâtiment multifonctionnel qu’on nommait le pavillon des pèlerins (ou pavillon des services). Situé à l’ouest de la crypte, on y trouvait la comptabilité, le comptoir postal, le secrétariat, la cafétéria des visiteurs et des employés ainsi que les cuisines, le magasin de souvenirs, la centrale téléphonique, des entrepôts…

Le pavillon des pèlerins (détail), 1958. Photo Gérard Dupuis. Archives OSJ, 74-09 |

Le pavillon des pèlerins, vers 1955. Photographe non identifié. Archives OSJ, 171-04 |

Le pavillon des pèlerins, vers 1955. Photographe non identifié. Archives OSJ, 171-10 |

En 2025, le nouveau pavillon Marcel-Lalonde remplit certaines les tâches liées à l’accueil et aux besoins des pèlerins. Le pavillon est en grande partie souterrain, creusé même la paroi rocheuse du Mont-Royal.

Le pavillon Marcel-Lalonde et la tour du carillon (détail). Mars 2025. Photo Jérôme Feuillet. Archives OSJ

À la sortie du pavillon des pèlerins, les visiteurs pouvaient admirer et entendre le carillon. Le beffroi dans lequel se trouvaient toutes les cloches avait été construit quelques années auparavant, en 1955. Le carillon de 2025 constitue une des pièces les plus spectaculaires des travaux. C’est le point de repère pour l’entrée du pavillon Marcel-Lalonde. Le carillon peut maintenant être entendu clairement de partout sur le site.

L’auberge (détail), 1958. Photo Gérard Dupuis. Archives OSJ, 74-09

Si la température était maussade, les pèlerins pouvaient trouver refuge à l’auberge, située au bas de l’escalier qui reliait le pavillon des services et le stationnement. Construite au début des années 1920, l’auberge a été pendant des décennies un lieu de rencontre : espace de restauration, puis hôtellerie pour pèlerins, résidence temporaire des PCMR, salle de réunion et de conférence. Le bâtiment a été l’un des premiers à disparaitre à l’ouverture du chantier, en 2019.

Plus c’est pareil

À l’est de l’Oratoire, très peu de choses ont changé. Les petites gares sont toujours là. Il y a belle lurette que ni les tramways ni les autobus ne s’y arrêtent. Elles sont utilisées pour de l’entreposage de matériel horticole.

La statue de saint Joseph d’Alfred Laliberté accueille fidèlement les pèlerins dès le chemin Queen-Mary. L’axe sacré qui mène aux célèbres escaliers de l’Oratoire n’a pas tant changé. Cependant, il n’y a plus de voie de circulation pour les automobiles qui la traversent. Désormais, les piétons ont le loisir de marcher en toute sécurité et d’admirer l’aménagement paysager qui varie de saison en saison.

Les deux gares, la statue et l’axe sacré (détail). 1958. Photo Gérard Dupuis. Archives OSJ, 74-09

Enfin, les bâtiments religieux, crypte et basilique, qui forment le cœur du sanctuaire et sont reliés entre eux par l’escalier monumental. La petite chapelle d’origine, elle aussi, est au même endroit qu’en 1958 sur le côté ouest du sanctuaire.

La crypte, la basilique et la chapelle d’origine, à droite (détail). Mars 2025. Photo Jérôme Feuillet. Archives OSJ

Les grands disparus

Niché à l’arrière du sanctuaire, entre le carillon et la chapelle votive, s’élevait autrefois un autel extérieur. Il n’a pas été démoli dans le cadre du projet d’aménagement, ne faisant plus partie du décor de l’extérieur de l’Oratoire depuis plusieurs années.

L’autel extérieur. Remarquez à gauche le clocher temporaire sur le toit du pavillon Sainte-Croix (détail). 1958. Photo Gérard Dupuis. Archives OSJ, 74-09

Devant le pavillon Sainte-Croix, le bureau général (aussi connu sous le nom de la rotonde) a quant à lui disparu pour faire place aux nouveaux accès extérieurs à partir du pavillon Marcel-Lalonde vers la crypte. Annexe singulière de l’histoire de l’Oratoire, le bureau général servait de point d’accueil pour rencontrer un prêtre, connaître les horaires des messes, faire bénir un objet-souvenir ou même une voiture ! C’était également le lieu pour déposer des offrandes de messes et s’abonner à la revue, ou encore devenir un Associé du frère André. Ce petit édifice est détruit en septembre 2021.

Le bureau d’accueil, vers 1955. Photographe non identifié. Archives OSJ, 156-04.

Enfin, certains auront sans doute remarqué la grande différence entre le couvert végétal de 1958 et celui de 2025. Les grands arbres le long de l’axe sacré ne sont plus là depuis quelques années déjà. D’autres ont été coupés pour le pavillon Marcel-Lalonde. Mais avec le temps une nouvelle génération d’arbres prendra sa place sur les talus.

L’axe avec ses sapins et l’allée bordée d’arbres de l’Oratoire, 1958 (détail). Photo Gérard Dupuis. Archives OSJ, 74-09

Bâti sur le roc

Les curieux auront peut-être remarqué qu’une grande différence est visible à l’extrême gauche de la photo de 1958 : le chemin du jardin de la Croix semble bien maigre comparativement à la forêt luxuriante de 2025. C’est bien normal, car à l’époque le jardin est encore bien jeune, il a à peine dix ans et toutes les statues du chemin de croix ne sont pas encore installées (1).

À l’été 1958, il manque encore trois stations pour compléter le chemin de croix (détail). Photo Gérard Dupuis. Archives OSJ, 74-09

Notes et sources

(1) Les travaux sur le terrain débutent en 1943 et seulement pour le terrassement. L’ouverture officielle a lieu en 1961. L’Oratoire, août 1961, p.12